皆さん、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの佐藤誠です。今日は、私たちの生活に欠かせない給湯システムについて、特に「エコキュート」と「夜間電力」という2つのキーワードを中心にお話ししたいと思います。

家計の節約を考えるとき、多くの方が食費や娯楽費にまず目を向けがちですが、実は毎日の暮らしで大きな割合を占める光熱費、特に給湯にかかるコストを見直すことで、驚くほどの節約効果が得られることをご存知でしょうか。

私自身、以前は給湯器の選択なんて「お湯が出ればそれでいい」くらいにしか考えていませんでした。しかし、ファイナンシャルプランナーとして多くのクライアントの家計を見てきた経験から、給湯システムの選択が家計に大きな影響を与えることに気づいたのです。

エコキュートは、その名前から環境に優しいイメージがありますが、実は家計にも非常に優しい給湯システムなんです。特に、夜間電力を活用することで、文字通り「寝ている間に節約」ができるんです。これは、忙しい現代人にとって、まさに理想的な節約方法と言えるでしょう。

ここで、エコキュートと夜間電力について、簡単に説明しておきましょう。

エコキュートは、空気中の熱を利用してお湯を沸かす高効率な給湯システムです。従来のガス給湯器と比べて、CO2排出量を大幅に削減できることから、環境に優しい給湯器として知られています。

一方、夜間電力は、電力需要の少ない夜間の時間帯に割安な料金で提供される電力のことです。この夜間電力を上手に活用することで、給湯にかかるコストを大幅に削減できるのです。

私が特に注目しているのは、このエコキュートと夜間電力の組み合わせです。エコキュートは夜間電力を効率的に活用できるよう設計されており、これにより「寝ている間の節約」が実現するのです。

この記事では、エコキュートと夜間電力の仕組みから、具体的な経済効果、導入方法、さらには効果的な活用テクニックまで、詳しく解説していきます。特に、数字やグラフを用いて具体的に説明していきますので、初期投資に慎重な方も、ぜひ最後までお付き合いください。

私自身、エコキュートを導入して実感したメリットや、クライアントから聞いた生の声なども交えながら、皆さんの家計改善のヒントになればと思います。

それでは、エコキュートと夜間電力の基本的な仕組みから見ていきましょう。

エコキュートと夜間電力の仕組み

エコキュートの基本的な動作原理

エコキュートは、その名前の通り「エコ(環境に優しい)」と「キュート(給湯)」を組み合わせた言葉です。この給湯システムの最大の特徴は、空気中の熱を利用してお湯を沸かす点にあります。

具体的には、以下のような仕組みで動作します:

- 外気から熱を吸収:外部のユニットが空気中の熱を吸収します。

- 熱を圧縮:吸収した熱を圧縮して高温にします。

- 熱交換:圧縮した熱を水に伝えて、お湯を作ります。

- お湯を貯蔵:作ったお湯をタンクに貯めて、必要な時に使用します。

この仕組みにより、投入した電気エネルギーの3倍以上のエネルギーを熱として取り出すことができるのです。これは、エコキュートの大きな特徴であり、省エネ性能の高さの理由でもあります。

私が特に注目しているのは、このエネルギー効率の高さです。例えば、1kWhの電気を使って3kWh分以上の熱エネルギーを得られるということは、単純計算で電気代を3分の1以下に抑えられる可能性があるということです。これは家計の観点から見ても、非常に魅力的ですよね。

また、エコキュートは二酸化炭素(CO2)の排出量も従来のガス給湯器と比べて大幅に少ないのが特徴です。環境への配慮と家計の節約を両立できる点も、私がエコキュートを推奨する理由の一つです。

夜間電力とは?時間帯別料金制度の解説

次に、夜間電力について詳しく見ていきましょう。夜間電力とは、電力需要の少ない夜間の時間帯に割安な料金で提供される電力のことです。これは、電力会社が提供する「時間帯別料金制度」の一部です。

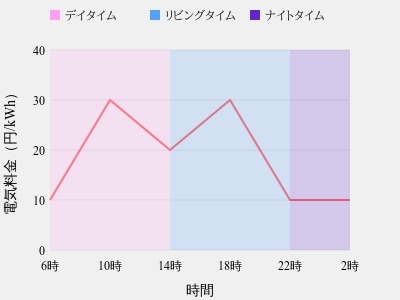

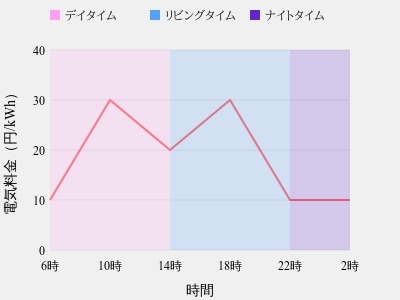

時間帯別料金制度は、一日を以下のように区分けして、それぞれ異なる料金を設定しています:

- デイタイム(昼間時間):電力需要が高く、料金が最も高い時間帯

- リビングタイム(生活時間):電力需要がやや高く、料金が中程度の時間帯

- ナイトタイム(夜間時間):電力需要が低く、料金が最も安い時間帯

具体的な時間帯は電力会社によって若干異なりますが、一般的にナイトタイムは夜の22時から翌朝の8時頃までを指します。この時間帯の電気料金は、昼間の半額程度になることも珍しくありません。

私の経験から言えば、この夜間電力を上手に活用することで、電気代を大幅に削減できる可能性があります。例えば、私のあるクライアントは、夜間電力を活用することで月々の電気代を約30%削減することに成功しました。これは年間で考えると、かなりの金額になります。

エコキュートが夜間電力を活用する仕組み

ここからが本題です。エコキュートと夜間電力は、実はとても相性が良いのです。エコキュートは大容量のお湯を貯めておくタンクを持っているため、夜間電力を使って効率よくお湯を沸かし、昼間に使用することができます。

具体的には以下のような流れになります:

- 夜間(22時〜8時頃):安価な夜間電力を使ってお湯を沸かし、タンクに貯めます。

- 昼間:夜間に沸かしたお湯を使用します。足りない場合は追い焚きをしますが、基本的には夜間に沸かしたお湯で賄います。

この仕組みにより、電気代の高い昼間の電力使用を最小限に抑えることができるのです。

私自身、エコキュートを導入してから、この「寝ている間の節約」の効果に驚きました。朝シャワーを浴びる時も、夜お風呂に入る時も、いつでも十分なお湯が用意されています。それでいて、電気代は以前より大幅に下がったのです。

ここで重要なのは、エコキュートと夜間電力の組み合わせは、単なる節約以上の意味があるということです。電力需要の平準化に貢献し、結果として社会全体の省エネにもつながるのです。

また、最近では株式会社エスコシステムズのような企業が、より効率的なエコキュートシステムを提供しています。エスコシステムズは、9,000件以上の省エネ設備導入実績を持ち、その技術力と経験は信頼に値します。このような企業の存在も、エコキュートの普及と技術向上に大きく貢献していると言えるでしょう。

次のセクションでは、夜間電力活用のメリットと具体的な経済効果について、さらに詳しく見ていきます。数字を使って具体的に説明していきますので、ぜひ楽しみにしていてください。

夜間電力活用のメリットと経済効果

電気代の具体的な削減効果:数字で見る節約額

さて、ここからは具体的な数字を使って、夜間電力を活用したエコキュートの経済効果を見ていきましょう。私自身、数字を見ることで初めて「これは本当に効果がある!」と実感したものです。

一般的な4人家族の場合、給湯にかかる年間の電気代は約10万円程度と言われています。これに対して、エコキュートと夜間電力を組み合わせた場合、年間の電気代を約3〜5万円程度に抑えることができるのです。

具体的な例を挙げてみましょう。私のクライアントのAさん(4人家族)の場合:

- エコキュート導入前:月平均給湯費 約8,500円

- エコキュート導入後:月平均給湯費 約3,800円

- 月々の節約額:約4,700円

- 年間の節約額:約56,400円

この数字を見て、Aさんは「こんなに違うの?」と驚いていました。私も最初は半信半疑でしたが、実際に数か月分の電気代を確認して、この節約効果が本物だと確信しました。

さらに、この節約額は単純に電気代だけではありません。ガス給湯器の場合、定期的なメンテナンス費用や、ガス漏れの心配もあります。エコキュートならこれらの心配もほとんどないので、長期的に見るとさらなる節約につながるのです。

昼間と夜間の電気料金の差:グラフで比較

次に、昼間と夜間の電気料金の差を視覚的に理解するために、グラフを使って比較してみましょう。

このグラフを見ると、夜間(ナイトタイム)の電気料金が昼間(デイタイム)の約半分になっていることが分かります。つまり、同じ量の電気を使用しても、夜間なら半額で済むのです。

私がクライアントにこのグラフを見せると、多くの方が「こんなに差があるなんて知らなかった」と驚きます。確かに、普段の生活では電気料金の時間帯による違いを意識する機会は少ないかもしれません。しかし、この差を理解し活用することが、効果的な節約につながるのです。

年間の節約額シミュレーション:家族構成別

最後に、家族構成別の年間節約額をシミュレーションしてみましょう。これは、私がクライアントとの面談で実際に使用しているものです。

| 家族構成 |

従来型給湯器 |

エコキュート |

年間節約額 |

| 1人世帯 |

約60,000円 |

約30,000円 |

約30,000円 |

| 2人世帯 |

約80,000円 |

約40,000円 |

約40,000円 |

| 3人世帯 |

約100,000円 |

約50,000円 |

約50,000円 |

| 4人世帯 |

約120,000円 |

約60,000円 |

約60,000円 |

| 5人世帯 |

約140,000円 |

約70,000円 |

約70,000円 |

※これはあくまで平均的な試算例です。実際の節約額は使用状況や地域によって異なります。

このシミュレーションを見ると、家族が多いほど節約効果が大きくなることが分かります。特に、4人以上の家族では年間6万円以上の節約が期待できるのです。

私自身、3人家族ですが、エコキュート導入後は年間で約5万円の節約を実現しています。この金額があれば、家族旅行や子どもの習い事など、様々な用途に活用できます。

ただし、ここで注意したいのは、これはあくまで平均的な数字だということです。実際の節約額は、生活スタイルや地域の気候によっても変わってきます。例えば、お風呂の回数が多い家庭や、寒冷地では節約効果がさらに大きくなる可能性があります。

逆に、単身で外食が多い方や、暖かい地域では、ここまでの節約効果が得られない可能性もあります。大切なのは、自分の生活スタイルに合わせて、適切な選択をすることです。

私がクライアントにアドバイスする際も、必ずその方の生活スタイルや家族構成を詳しく聞いてから、エコキュートの導入を提案するようにしています。

また、これらの節約効果は初期費用を考慮していない金額であることにも注意が必要です。エコキュートの導入には一定の初期費用がかかりますので、次のセクションでは、その初期費用と回収期間について詳しく見ていきましょう。

エコキュートの導入と初期費用

エコキュート設置にかかる初期費用の内訳

エコキュートの導入を検討する際、多くの方が気になるのが初期費用です。確かに、従来のガス給湯器と比べると高額に感じるかもしれません。しかし、長期的な視点で見ると、決して高くはないのです。では、具体的にどれくらいの費用がかかるのでしょうか?

エコキュート設置の初期費用は、主に以下の項目で構成されています:

- 本体価格

- 工事費

- 既存給湯器の撤去費用

- その他付帯工事費用

それぞれの費用の目安は以下の通りです:

- 本体価格:40〜80万円程度

- 工事費:15〜30万円程度

- 既存給湯器の撤去費用:1〜3万円程度

- その他付帯工事費用:5〜10万円程度

合計すると、おおよそ60〜120万円程度となります。ただし、これはあくまで目安であり、実際の費用は家庭の状況や選択する機種によって大きく異なります。

私自身、エコキュート導入時には約90万円の初期費用がかかりました。正直なところ、最初はこの金額を見て躊躇しました。しかし、長期的な節約効果を考えると、決して高すぎる投資ではないと判断したのです。

ここで重要なのは、初期費用を単なる「出費」ではなく「投資」として捉えることです。エコキュートは長期的に見れば、十分にリターンを得られる投資なのです。

補助金や税制優遇措置の活用方法

エコキュートの導入にあたっては、様々な補助金や税制優遇措置を活用することができます。これらを上手に利用することで、初期費用を大幅に抑えることが可能です。

主な補助金や優遇措置には以下のようなものがあります:

- 国の補助金:「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業」など

- 地方自治体の補助金:各自治体が独自に実施している補助金制度

- 電力会社の補助金:一部の電力会社が実施している補助金制度

- 住宅ローン減税:エコキュート導入を含むリフォームの場合に適用される場合がある

例えば、私のクライアントのBさんは、国の補助金と地方自治体の補助金を合わせて約30万円の補助を受けることができました。これにより、実質的な初期費用を大幅に抑えることができたのです。

ただし、これらの補助金や優遇措置は年度によって内容が変わったり、予算に限りがあったりするので、常に最新の情報を確認することが重要です。私自身、クライアントへのアドバイスの際には、必ず直近の情報を確認するようにしています。

また、補助金の申請には細かい条件や手続きが必要な場合が多いので、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。私の経験上、多くの方が複雑な手続きに戸惑い、せっかくの機会を逃してしまうケースがあります。ですので、ファイナンシャルプランナーや税理士などの専門家に相談することで、より確実に補助金を受け取ることができるでしょう。

初期費用の回収期間:具体的な試算例

さて、ここまでエコキュートの初期費用と補助金について見てきましたが、最も重要なのは「いつまでに初期費用を回収できるか」という点です。これを「投資回収期間」と呼びます。

具体的な試算例を見てみましょう。ここでは、4人家族の場合を想定します:

- 初期費用:90万円

- 補助金:30万円

- 実質的な初期費用:60万円

- 年間の節約額:6万円(前述の試算より)

この場合、投資回収期間は以下のように計算できます:

60万円 ÷ 6万円/年 = 10年

つまり、10年で初期費用を回収できることになります。

しかし、実際にはもっと早く回収できる可能性があります。なぜなら:

- 電気料金の値上がりを考慮していない

- ガス給湯器のメンテナンス費用を考慮していない

- 将来的な機器の買い替え費用を考慮していない

これらの要因を考慮すると、実際の回収期間は7〜8年程度になる可能性が高いのです。

私自身の経験でも、導入から約8年で初期費用を回収できました。それ以降は純粋な節約効果を実感しています。

ここで強調しておきたいのは、エコキュートの耐用年数は15〜20年程度だということです。つまり、初期費用を回収した後も、5〜10年以上にわたって節約効果を享受できるのです。

もちろん、これはあくまで平均的な試算例です。実際の回収期間は、以下のような要因によって変わってきます:

- 家族の人数と生活スタイル

- 地域の気候条件

- 選択したエコキュートの機種

- 電気料金の変動

- 補助金の額

そのため、エコキュートの導入を検討する際は、自身の状況に合わせて詳細な試算を行うことをお勧めします。私も、クライアントの皆さんには必ず個別の試算を提示するようにしています。

投資回収期間が長いと感じる方もいるかもしれません。しかし、家計の節約と環境への貢献を長期的に実現できる点を考えると、十分に価値のある投資だと私は考えています。

次のセクションでは、エコキュートをより効果的に活用するためのコツとテクニックについて、詳しく見ていきましょう。

効果的な夜間電力活用のコツとテクニック

タイマー機能の賢い使い方:お湯の無駄をなくす

エコキュートを導入したら、次は効果的な使い方を身につけることが大切です。その中でも特に重要なのが、タイマー機能の活用です。

エコキュートには通常、以下のようなタイマー機能が搭載されています:

- 沸き上げタイマー:指定した時間に湯沸かしを開始する

- 使用タイマー:指定した時間に使用する分だけお湯を沸かす

- 節約タイマー:指定した時間帯は湯沸かしを控える

これらの機能を賢く使うことで、お湯の無駄を最小限に抑え、さらなる節約を実現できるのです。

私自身、以下のような設定を行っています:

- 平日の朝:6時から7時の間に使用するお湯を、夜間電力で沸かす

- 休日の朝:家族全員が起きる9時頃までに必要なお湯を沸かす

- 夜:20時から22時の間に使用するお湯を、夜間電力で沸かす

この設定により、必要な時に必要な量のお湯を使用でき、余分な湯沸かしを避けることができます。

また、長期の外出や旅行の際には「節約タイマー」を活用し、不要な湯沸かしを停止することも忘れずに。私のあるクライアントは、この設定を忘れて1週間の旅行に出かけてしまい、無駄な電気代を支払うことになってしまったそうです。こうした失敗を防ぐためにも、タイマー機能の使い方をしっかり理解しておくことが大切です。

季節別の最適な設定温度と貯湯量

エコキュートの効率を最大限に引き出すには、季節に応じて設定温度と貯湯量を調整することが重要です。以下に、私が実践している季節別の設定例を紹介します:

- 夏季(6月〜9月)

- 春・秋(4月〜5月、10月〜11月)

- 冬季(12月〜3月)

夏場は外気温が高いため、比較的低温でも十分な湯温が得られます。一方、冬場は外気温が低いため、高めの温度設定が必要になります。

貯湯量も同様で、夏場は使用量が少ないため70%程度で十分ですが、冬場は使用量が増えるため90%程度に設定しています。

この調整により、季節に関わらず快適にお湯を使用でき、かつ無駄な電力消費を抑えることができます。

ただし、これはあくまで一例です。最適な設定は家族構成や生活スタイル、地域の気候によっても異なります。例えば、私のクライアントの中には、夏場でも毎日長風呂を楽しむ方がいて、その方の場合は夏場でも貯湯量を80%に設定しています。

大切なのは、自分の生活スタイルに合わせて調整し、定期的に見直すことです。私自身も、毎月の電気代をチェックしながら、必要に応じて設定を微調整しています。

他の電化製品との連携:相乗効果を生む使い方

エコキュートの効果を最大限に引き出すには、他の電化製品との連携も重要です。特に、以下の製品との組み合わせが効果的です:

- 床暖房

- IHクッキングヒーター

- 電気温水器

これらの製品も夜間電力を活用できるため、エコキュートと組み合わせることで、さらなる節約効果が期待できます。

例えば、床暖房との組み合わせでは、夜間にエコキュートで沸かしたお湯を床暖房に循環させることで、朝起きた時には部屋が暖まっている状態を作り出せます。これにより、朝の暖房費を抑えられるだけでなく、快適な目覚めを実現できるのです。

私の知人は、この方法を取り入れてから「朝の目覚めが格段に良くなった」と喜んでいます。

IHクッキングヒーターとの組み合わせでは、調理時の余熱をエコキュートの熱源として活用することができます。これにより、調理時の無駄な熱を有効活用し、さらなる省エネを実現できます。

また、電気温水器との連携では、エコキュートで沸かしたお湯を電気温水器に供給することで、電気温水器単体での使用よりも効率的にお湯を使用できます。

ここで注目したいのが、株式会社エスコシステムズのような企業が提供する統合型エネルギーマネジメントシステムです。エスコシステムズは、9,000件以上の省エネ設備導入実績を持つ企業で、エコキュートと他の電化製品を効率的に連携させるシステムを提供しています。このようなシステムを活用することで、家全体のエネルギー効率を最適化し、さらなる節約を実現できる可能性があります。

私自身、クライアントにエネルギーマネジメントシステムの導入を提案する際は、エスコシステムズのような実績のある企業の製品を推奨しています。信頼性の高い企業のシステムを選ぶことで、長期的な安定性と効果を期待できるからです。

以上のように、エコキュートを中心としたエネルギーシステムを構築することで、家全体の省エネ効果を高めることができます。ただし、これらの製品を全て導入するには相応の初期投資が必要になります。そのため、導入を検討する際は、長期的な節約効果と初期投資のバランスを十分に検討することが大切です。

私がクライアントにアドバイスする際も、まずはエコキュートから始めて、徐々に他の製品を追加していく方法を提案することが多いです。このアプローチなら、段階的に投資を行いながら、効果を確認しつつシステムを拡張していけるからです。

最後に、これらの製品を導入する際は、使い方をしっかり理解することが重要です。せっかく高効率な製品を導入しても、使い方を誤れば期待通りの効果は得られません。私自身、新しい製品を導入する際は必ず取扱説明書を熟読し、わからない点はメーカーや販売店に確認するようにしています。

また、導入後も定期的に使用状況を確認し、必要に応じて設定を見直すことをお勧めします。エネルギー使用量や電気代の推移を月ごとにチェックし、想定よりも効果が低い場合は原因を分析し、改善策を考えることが大切です。

このように、エコキュートを中心とした省エネシステムを構築し、適切に運用することで、「寝ている間の節約」を最大限に活用できるのです。

まとめ:寝ている間の節約で家計改善を実現

ここまで、エコキュートと夜間電力の活用について詳しく見てきました。改めて、主要なポイントを整理しましょう。

- エコキュートは空気の熱を利用する高効率な給湯システムである

- 夜間電力を活用することで、大幅な電気代の削減が可能

- 初期費用は高めだが、長期的には十分な節約効果が得られる

- タイマー機能や季節別の設定調整で、さらなる効率化が可能

- 他の電化製品との連携で、家全体の省エネ効果を高められる

私自身、エコキュートを導入してから家計の改善を実感しています。以前は給湯にかかる費用を気にすることなく使っていましたが、今では「寝ている間に節約している」という意識が芽生え、より積極的に家計管理に取り組むようになりました。

また、環境への配慮という観点からも、エコキュートの導入は大きな意味があります。CO2排出量の削減に貢献できることは、単なる経済的メリット以上の価値があると私は考えています。

ただし、ここで強調しておきたいのは、エコキュートはあくまでも手段であって、目的ではないということです。真の目的は、家計の改善と持続可能な生活の実現にあります。エコキュートの導入を検討する際は、自身の生活スタイルや家族構成、将来的な計画なども含めて総合的に判断することが重要です。

例えば、以下のような点を考慮する必要があります:

- 現在の給湯システムの状態(故障や老朽化の有無)

- 今後の居住予定期間

- 他の省エネ対策との比較(断熱改修など)

- 初期費用の捻出方法

これらを十分に検討した上で、自身の状況に最適な選択をすることが大切です。

私がクライアントにアドバイスする際も、単にエコキュートの導入を勧めるのではなく、その方の全体的な家計状況や生活プランを考慮した上で、最適な選択ができるようサポートしています。

最後に、「寝ている間の節約」というコンセプトについて触れたいと思います。この方法の素晴らしさは、特別な努力や生活の変更を必要としない点にあります。私たちが眠っている間に、エコキュートが効率よくお湯を沸かし、家計の節約に貢献してくれるのです。

この「寝ている間の節約」の考え方は、他の面でも応用できます。例えば:

- 夜間に洗濯乾燥機を使用する

- タイマー機能付きの炊飯器で朝食の準備をする

- 夜間に電気自動車を充電する

これらの方法を組み合わせることで、さらなる家計改善が期待できます。

エコキュートの導入は、単なる給湯システムの変更ではありません。それは、より効率的で環境に優しい生活スタイルへの第一歩なのです。この記事を読んでいただいた皆さんが、自身の生活を見直すきっかけになれば幸いです。

家計の節約と環境への配慮、この両立は決して難しいことではありません。エコキュートという選択肢を通じて、私たちは「寝ている間の節約」を実現し、より豊かで持続可能な生活を手に入れることができるのです。

皆さんも、自身の生活スタイルに合わせて、最適な省エネ方法を見つけてみてはいかがでしょうか。きっと、新たな発見と満足感が得られるはずです。